江戸から受け継がれるストーリー──ASUKAⅢ meet 47都道府県 ”東京” ルームのご紹介

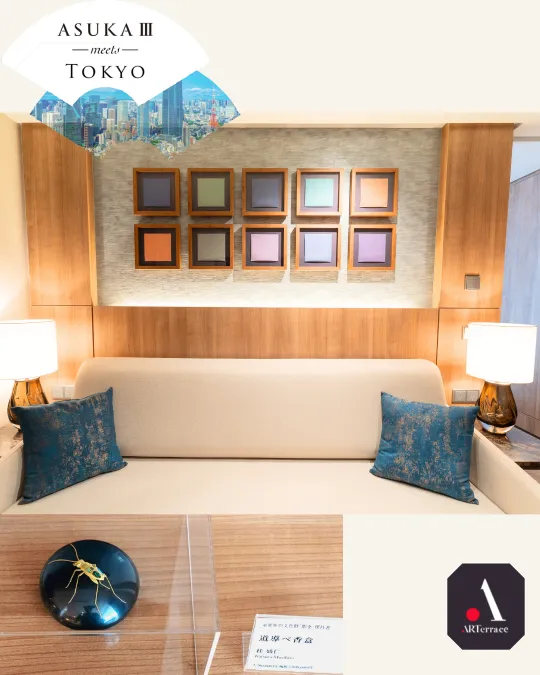

株式会社ARTerraceは、郵船クルーズ株式会社およびアンカー・シップ・パートナーズ株式会社との連携により、本年7月20日に就航するクルーズ客船「飛鳥Ⅲ」における新たな企画「ASUKAⅢ meets 47都道府県」に参画し、同船のミッドシップスイートである「東京ルーム」をプロデュースいたしました。

「ASUKAⅢ meets 47都道府県」は、各都道府県の特色を活かし客室空間をプロデュースすることで、クルーズを通じて日本文化の素晴らしさを伝えるとともに、人と人、人と地域、地域と地域をつなぎ、地域創生の実現を目指す取り組みです。

✿

本コラムではARTerraceが「東京ルーム」のために選定した伝統工芸作品の魅力をお伝えします。

コンセプトは「江戸から受け継がれるストーリー」。

江戸の町人文化に育まれた繊細な技術や意匠は、世代を超えて受け継がれ「東京」に息づいています。一方、東京は常に新たな価値観を取り入れ、最先端の都市文化を築いてきました。そこで東京ルームには、伝統と革新が交差する「東京」ならではの魅力と「用の美」を体現した工芸作品を展示しております。

豪華客船であり動くパビリオンである「飛鳥III」のスイートルームという特別な空間。だからこそ、私たちは、客室インテリアを「最高のひとときをお過ごしいただくための舞台装置」に見立て、ディスプレイに至るまで細心の注意を払いました。

作品選定にあたっては、東京都に縁の深い重要無形文化財(人間国宝)工芸作家の作品から、客室カラースキームとの調和を考慮し選定いたしました。

壁掛け

▼江戸小紋 古帛紗 額装:小宮 康正(人間国宝)作

重要無形文化財「江戸小紋」保持者、小宮康正(こみや・やすまさ)先生の作品です。茶道に用いる「古帛紗」という小さな布を十種組み合わせ、額装いたしました。

江戸小紋は、江戸時代に武士の裃や町人の着物を染めるために発達した「型染」という技法を用いた染め物をさします。遠目からは無地に見えるほど細かい文様を染めることが特徴です。柄が細かいほど職人の高度な技術が必要となり、格も高くなります。

なお、「江戸小紋」という名称は、先々代の小宮康助(こみや・こうすけ)先生が重要無形文化財保持者に認定された際、他の小紋と区別するために名づけられたものです。

★こちらの作品はARTerraceサイトからご購入いただけます★

✿✿

▼置物 道導べ(ハンミョー)香盒:桂 盛仁(人間国宝)作 ▼

彫金とは、金属の表面に鏨(たがね)という特別な刃先のノミを使って金属に彫刻や装飾を施す金属工芸技法です。表面に模様を彫るだけでなく、透かし彫り、象嵌(異なる金属をはめ込む)など多様な技法があり、ジュエリー、仏具、飾り金具など幅広い分野で用いられています。現代につながる彫金の技術が確立したのは室町時代といわれ、武士の命、刀を彩る鍔(つば)や目貫(めぬき)、笄(こうがい)といった刀装具や甲冑に技巧を凝らした細工が施されていました。

桂先生は江戸初期の彫金家・横谷宗珉の弟子である柳川派にあたります。由緒正しい伝統技法を駆使し、海外ラグジュアリーブランドとのコラボレーションをはじめとする新しい取り組みにも意欲的な先生でいらっしゃいます。作品の特徴は、一枚の平らな地金の板から立体を打ち出された、繊細で立体感のあるモチーフ。また、独特の湿度を帯びたような艶も見どころです。

本作品は、日本を代表する美しい昆虫であり、「道導べ」として人々を導く存在とされた昆虫「ハンミョウ」に着想を得た作品です。「道導べ」の由来は、ハンミョウは人が近づくとすぐに遠くへ飛んで逃げるのではなく、歩く人の前方に少しずつ移動しながら何度も止まり、道案内のように感じられることから。

本香合は、金、銀、赤銅の異なる金属を巧みに組み合わせ、斑紋は貝を用いた「肉象嵌」技法で再現されています。掌に収まる作品に、金属工芸の歴史と技巧が凝縮され、“道導べ”の名にふさわしく私たちを伝統と美の世界へといざないます。