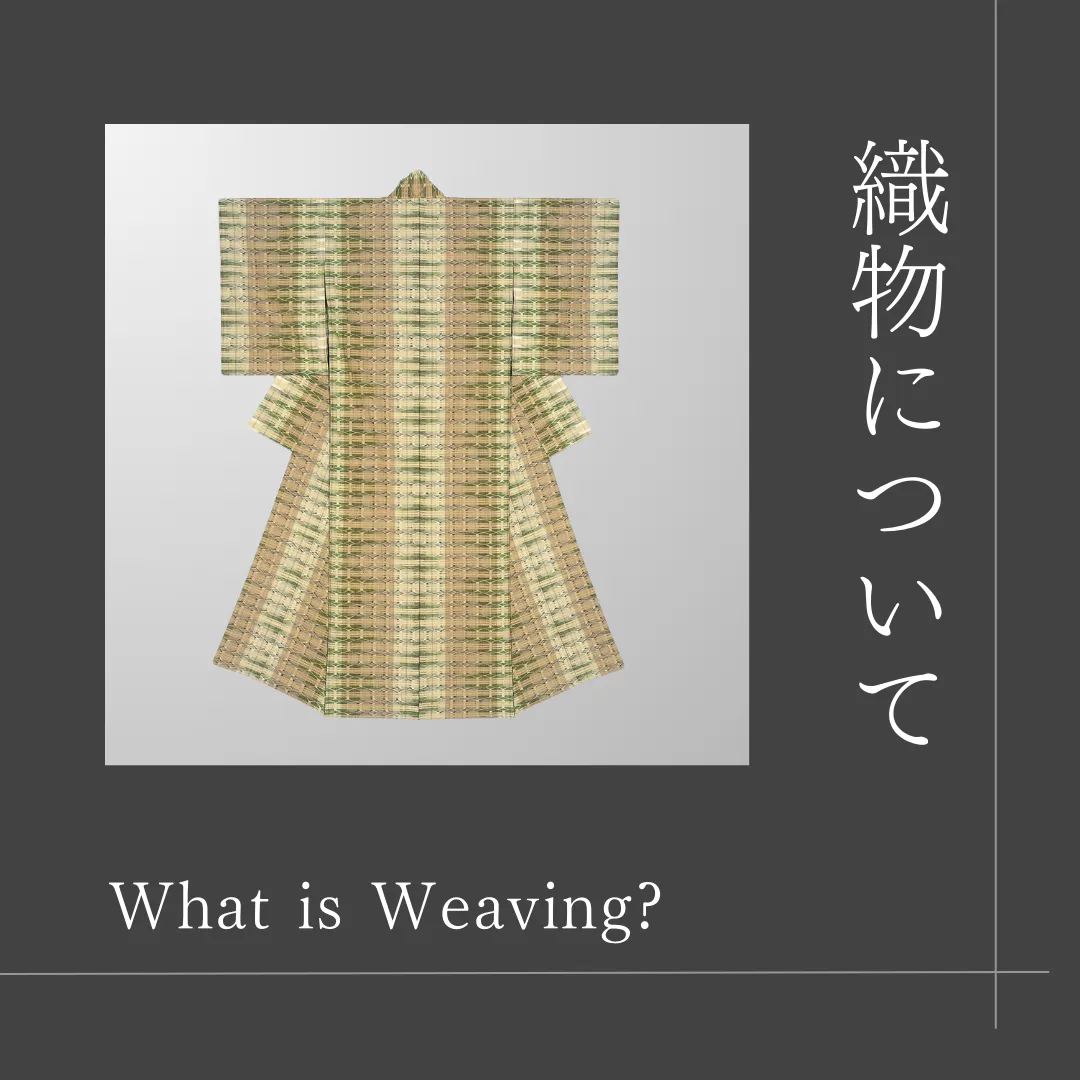

織物について

織物は、経糸と緯糸を織機にかけて交互に組み合わせて織り、生地をつくります。糸の染め方や織り方によって色々な模様をつくることができ、どんなに複雑に見えても、経糸と緯糸の組み合わせによってできています。

織物とは |

織物は、経糸と緯糸を織機にかけて交互に組み合わせて織り、生地をつくります。糸の染め方や織り方によって色々な模様をつくることができ、どんなに複雑に見えても、経糸と緯糸の組み合わせによってできています。

〈織り方の種類〉

【平織】経糸と緯糸を交互に一本ずつ直角に組み合わせてつくります。これは織り方の基本となる方法で、羽二重、縮緬、絣、紬などの生地が織られます。綾織、繻子織とともに織物の基本組織のひとつです。

【浮織】数本の経糸や緯糸を織物の表面に浮かせて、その浮いた糸で模様を表わす織り方の一種です。

絣織 |

糸のところどころを白く残して染めた絣糸を使ってつくられた織物のことで、染めた糸の組み合わせ方によって縞模様や格子模様、絵画のような模様を表現することができます。

〈絣糸とは〉

染める糸を紐でところどころ括り、染料の入った溶液につけて染めます。紐で括った部分は染まらないので、水洗いしてから紐を解くと、白く残ります。この絣糸の色の変化を生かして、経糸と緯糸で組み合わせて織った模様を、総称して絣柄といいます。

紬織 |

紬糸を使った絹織物です。生糸を使った絹織物に比べて、光沢や表面の滑らかさは少なく、ざっくりした素朴な風合いになります。縞模様や絣柄のものが多いですが、近年は色々な染め糸を使って、グラデーションなどの様々な表現ができるようになりました。

軽くて丈夫でしなやかな紬の感触は着物や帯に適しています。

〈紬糸の制作工程〉

①蚕が吐いた糸はまゆになる

②左から、生糸、真綿、まゆ玉

③真綿から糸を引き出す

④紬糸を染料に浸して染める

〈紬織の制作工程〉

①ちきりに経糸の本数と長さを揃えて巻きとっておく

②緯糸を小管に巻いて杼という道具にセット

③織機の経糸に、杼に入った緯糸を通して織っていく

④幅40センチ・長さ13メートル位の着物一枚分の生地に仕上げる

越後上布 |

苧麻(別名:からむし)という多年草の茎の繊維からつくられた麻糸でできた古くからある織物です。原始的な織機を使い、経糸の張り具合を腰で調節しながら、緯糸の柄を合わせて織ります。織られた布はお湯の中で揉んで柔らかくしたり、冬の晴れた日に雪の上に晒します。色物は落ち着き、白い物はより白くなり、夏の上質な着物となります。

佐賀錦 |

佐賀錦は緯糸には染色した絹糸を、たてには「たて紙」と呼ばれる細く切った糸状の和紙を使います。そのたて紙を竹べらを使って模様に合わせてすくい、できたすき間に緯糸を通します。たて紙のすき間によこ糸を通すことにより、きれいに並んだ模様ができます。

〈佐賀錦の制作工程〉

①デザインに合わせてたて紙の目をすくう

②すき間に緯糸を通し、これを何度も繰り返し完成

組紐 |

数十本の糸を一束にして、その幾束かを交差させて組んだものを組紐といいます。組紐は、物をむすんだり、しめたりと昔から様々な用途に使われていました。現代では着物の帯締として色々な柄がつくられています。

〈組紐の制作工程〉

①糸を染めてつくりたい長さに切って揃える

②糸の束におもりをつけて台にセットし、組んでいく

刺繍 |

刺繍は飛鳥時代には行われていた技法です。針と染めた糸で縫い、生地に自由な模様をつくりだします。

〈刺繍の制作工程〉

①水で溶いた胡粉で模様の下絵を生地に描く

②生地を刺繍台に張って刺繍をする

③縫いおわったら裏側の糸をのりでとめ、アイロンをあてて完成

<出典:『伝統工芸ってなに?』日本工芸会東日本支部編/芸艸堂刊 P.24〜27>