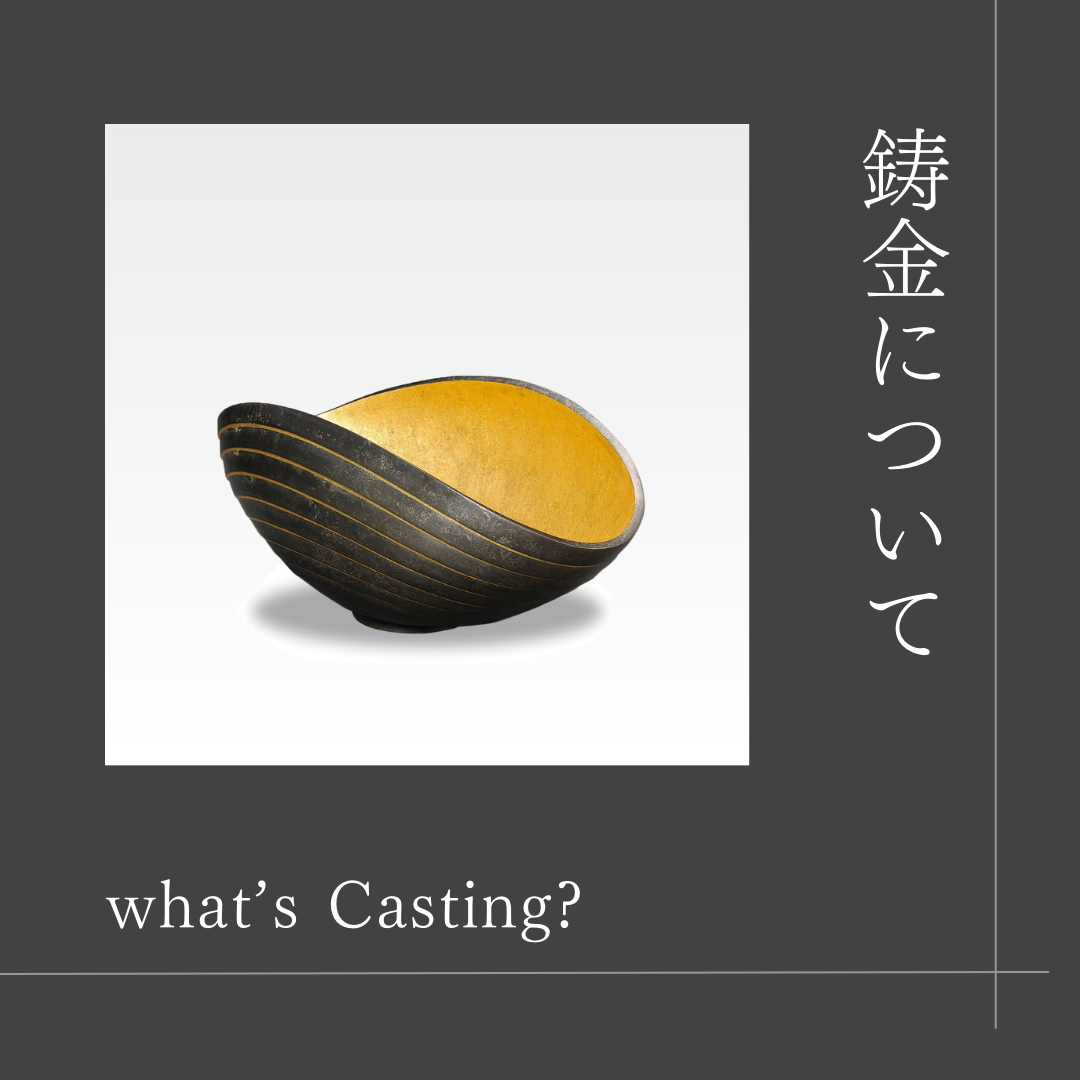

鋳金について

鋳金とは、金属について、その高温で熔ける性質をいかし型に流しこんで固めて形をつくる手法を指します。型のつくりかたには蝋型・惣型・込型があります

鋳金とは |

鋳金は、金属の高温で熔けるという性質をいかし、型に流しこんで固めて形をつくります。型のつくりかたは蝋型・惣型・込型があり、この型をつくる作業が一番重要になります。

蝋型 |

《蝋型とは》

蝋でつくった型に砂と粘土を混ぜた鋳型材を塗り、その型を蝋がなくなるまで焼きます(脱蝋)。次に熔けた金属を流しこみ、冷めたら型を壊します。熱で蝋が熔けてなくなり、蝋でつくった形そのままに作品をつくることができます。

蝋型はほかの型よりも複雑な形をつくることができ、蝋のあたたかいなめらかさが表現できます。

《蝋型の制作工程》

①蝋をのばして作品の原型をつくります

②熔けた金属を流しこむための湯口を下につくります

③まわりを囲み、鋳型材を流しこんで型をつくります

④蝋を熔かした型に金属を流しこみ取り出します

惣型 |

《惣型とは》

砂と粘土を混ぜた土で形の輪郭に合わせた型紙の板を直接回転させて、型をつくります。主に茶道で使われる茶の湯釜や、お寺の釣り鐘などがつくられます。

型から取り出した釜は、熱しながら漆やおはぐろなどを塗って、独特の美しい色に仕上げます。

《惣型の制作工程》

①板を回転させて砂と土で型をつくります

②土が乾かないうちにヘラで模様をつけます

③内側に土を詰めて隙間に金属を流し込みます

④型を壊して中の釜を取り出します

込型 |

《込型とは》

まず、粘土で元の形をつくり、その形を写して石こうで原型をつくります。原型を鋳物土で覆い、形を写して外型をつくり、次に少し小さい中型をつくります。外型と中型のすき間に金属を流しこみ、冷めたら取り出します。

《込型の制作工程》

①ねんどと同じ形の石こう原型をつくります

②外型の内側に、金属の厚みの分のすき間をあけ中型をつくります

③焼いて固くなった型に熔かした金属を流しこみます

④型をこわして原形通りの形になった金属を取り出します

<出典:『伝統工芸ってなに?』日本工芸会東日本支部編/芸艸堂刊 P40,41>